Eine der vorherrschenden kulturellen Vorstellungen unserer Zeit – vielleicht aller Zeiten – ist, dass das Individuum zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen ist. Dass wir unsere üblen Impulse zurückweisen und stattdessen mit Güte voranschreiten müssen. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn diese üblen Impulse nicht nur Gift und Abfall sind, sondern vielmehr große Reserven an Gold?

Was, wenn gerade unsere ungeliebten Regungen – Stolz, Zorn, Müdigkeit, Rückzug – der Schlüssel sind, um weniger zu verletzen und wirksamer zu helfen? Dieses Essay argumentiert gegen die binäre Logik von Gut und Böse und für Integration: mit C. G. Jung als Kartograf des Schattens und mit Kritik an einer Empathie, die uns oft überflutet, parteiisch macht und politisch lähmt. Ziel ist nicht Kälte, sondern eine Form des Fühlens, die trägt: Mitgefühl, das warm bleibt, Grenzen kennt und an Prinzipien gebunden ist.

- Persona, Ich und Schatten

- Exkurs: Die Debatte über Empathie

- Wie ein Schatten entsteht

- Moralische Ambivalenz

- Abwägen, Opportunitätskosten

- Verdrängung und Schattenprojektion

- Den Drachen pflegen statt töten

- Liebe als Projektion

- Frühe Prägungen, spätere Implosionen

- Anatomie der Individuation

- Kontrolle vs. Akzeptanz

- Eltern, „kulturelle Eltern“ und Prägungen

- „Dunkelheit“ ist kein Makel

Allgemeiner könnte es wahr sein, dass die gesamte Einteilung, die Idee, dass einige Eigenschaften schlecht sind, während andere gut sind, völliger Unsinn ist. Diese unbeholfene Kategorisierung unserer Gefühle führt uns nicht zum Frieden, sondern vielmehr in einen ewigen und nicht zu gewinnenden Krieg. Dies ist ein Krieg, der Verwüstungen aller Größen anrichtet: von den größten Grausamkeiten, die die Menschheit je erlebt hat, bis zu den kleinsten Interaktionen im täglichen Leben eines Menschen. Aber zum Glück ist es ein Krieg, den wir nicht führen müssen. Es gibt eine bessere Art zu sein:

Persona, Ich und Schatten

Carl Gustav Jung1 war ein Schweizer Psychiater, Psychotherapeut und Psychologe, der im Laufe seines Lebens eine Reihe von Theorien und Ideen über die menschliche Natur entwickelte. Eine davon war die Identifikation von Persona, Ich (Ego) und Schatten. Was hier folgt, ist gewiss eine Vereinfachung von Jungs Werk, doch hinreichend ehrlich, damit wir fortfahren können.

Für Jung ist die Persona im Wesentlichen, wie wir uns der Welt präsentieren. Sie ist nicht immer falsch, aber sicherlich auch nicht ganz. Die Persona ist eine Rolle, die wir spielen, um unsere eigenen Wünsche und die unserer Welt zu erfüllen. Sie ist eine Art Kompromiss zwischen dem Individuum und der es umgebenden Welt. Wenn du dich in einer Gruppe von Freund:innen befindest, die einen Film sehen wollen, der dich nicht interessiert, könnte deine Persona dich dazu neigen lassen, höflich zu sein und den Film ohne Aufhebens anzusehen.

Das Ich (Ego) ist vielleicht eine etwas ganzheitlichere Version unseres Selbst. Es ist, wie wir uns selbst identifizieren. Es ist die Linse, durch die wir die Welt innerlich verstehen. Das Ich hat Zugang zu Erinnerungen, Gedanken, Meinungen und Wünschen, die wir manchmal nicht in unsere Persona aufnehmen. Das Ich ist wichtig. Es hilft uns, die Außenwelt zu verarbeiten und zu vermitteln. Es gibt uns unser bewusstes Gefühl von Identität. In unserem früheren Beispiel des Kinobesuchs wird dein Ich durch den inneren Gedanken „Ich habe an diesem Film kein Interesse“ repräsentiert.

Und dann ist da noch der Schatten. Es ist vielleicht nicht fair, den Schatten das komplexeste dieser Teile zu nennen, aber er ist sicherlich der am schwersten zugängliche und selbst zu verstehende. Dein Schatten sind die unbewussten Teile deiner Persönlichkeit. Es ist die Sammlung von Eigenschaften, Motivationen und Wünschen, die du oder die Kultur im Allgemeinen als anrüchig eingestuft haben. Im Schatten finden wir Eigenschaften wie Faulheit, Grausamkeit, Manipulation, Gier, Egoismus usw. Konfrontiert mit dem Filmbeispiel könnte unser Schatten der Teil von uns sein, der sagt: Menschen, die diesen Film sehen wollen, sind dumm oder simpel. Der Schatten ist typischerweise so stark verdrängt, dass wir seine Existenz nicht einmal bemerken – oder genauer gesagt, wir versuchen, diese Existenz nicht anzuerkennen. Und hierin liegt das Problem.

Exkurs: Die Debatte über Empathie

In letzter Zeit ist eine Debatte über den Wert von Empathie entstanden, eine Eigenschaft, die die meisten Menschen bisher als durch und durch gut betrachteten. Einige christliche Konservative sehen Empathie nun als ein Laster an und sagen, sie manipuliere Menschen dazu, bestimmte Vorstellungen vom Leben zu akzeptieren, und sei eine, „grundlegende Schwäche“. Progressivere Stimmen bekräftigen, dass Empathie zentral für die Lehre Jesu ist und es immer gewesen sei.

Ich finde es zunächst bizarr, Empathie als Laster darzustellen, aber es ist wichtig, ein vollständiges, ehrliches Bild der Welt und ihrer kulturellen Bewegungen zu bekommen.

Empathie gilt landläufig als moralisches Universalheilmittel. Wir sollen uns einfach mehr einfühlen, dann werde die Welt weicher, gerechter, menschlicher. Und doch beschleicht viele – mich eingeschlossen – ein anderes Gefühl: Je mehr wir mitleiden, desto ohnmächtiger werden wir. Diese Irritation ist kein Zynismus, sondern hat eine belastbare psychologische und soziologische Genealogie. Wer sie kennt, muss Empathie nicht verabschieden, aber neu justieren.

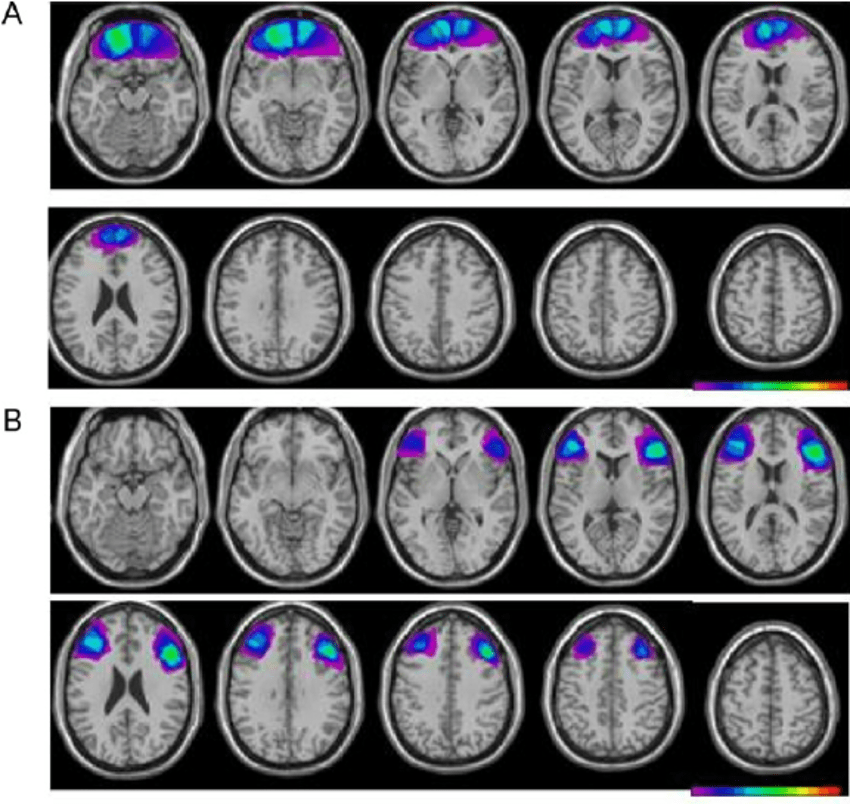

Zunächst lohnt die begriffliche Klärung, ohne die die Debatte ständig aneinander vorbeiredet. Die Neurowissenschaftlerin Tania Singer2 unterscheidet drei Modi: emotionale Empathie als Gefühlsansteckung (ich fühle deinen Schmerz), kognitive Empathie als Perspektivübernahme (ich verstehe, was du fühlst) und Mitgefühl/Compassion als warmes, handlungsorientiertes Wohlwollen (ich will dir gut tun, ohne deinen Schmerz zu kopieren). Viele Einwände richten sich, streng genommen, gegen die erste Variante. Sie überflutet und verzerrt – während Mitgefühl oft klärt und trägt.

Der Psychologe Paul Bloom3 hat dies in „Against Empathy“ zugespitzt. Empathie, so seine These, ist parochial: Sie springt schneller für „unsere“ Leute an, für Nahes, Vertrautes, Ähnliches. Sozialpsychologische Arbeiten von Mina Cikara4 und Susan Fiske5 stützen das: Starke Empathie für die Eigengruppe kann die Straflust gegenüber Außenstehenden erhöhen. Empathie wärmt nach innen – und kühlt nach außen. Auch der Risikoforscher Paul Slovic6 beschreibt mit „psychic numbing“ einen paradoxen Befund: Je größer das Leid, desto stumpfer unser Mitfühlen. Ein identifizierbares Kind bewegt uns stärker als tausend Statistiken; kognitiv gesprochen (Kahneman7): Scope Neglect. Politisch kippt das in Fallpolitik statt Strukturpolitik: Wir reparieren Einzelfälle, während Ursachen unangetastet bleiben.

Neurowissenschaftlich lässt sich zudem zeigen, warum Mitleiden erschöpft. Singer und Olga Klimecki8 unterscheiden zwischen Netzwerken des Mitempfindens (Schmerz- und Stresssysteme) und solchen des Mitgefühls (Fürsorge- und Belohnungssysteme). Dauerndes Mitleiden rekrutiert die Schmerzsysteme – mit den bekannten Folgen: Erschöpfung, Zynismus, Rückzug. Das wird oft als „compassion fatigue“ etikettiert, präziser wäre „empathy fatigue“. Mitgefühl dagegen aktiviert Systeme, die Energie und Handlungsimpulse bereitstellen. Schon Nietzsche9 misstraute dem Mitleid als lebensverneinender Regung; moderner formuliert Jonathan Haidt10, dass unser Moralsinn gruppenbezogen und intuitiv ist. Empathie verstärkt diese Intuitionen, korrigiert sie aber selten – und kann moralische Kurzschlüsse beschleunigen.

Die Soziologie erweitert den Blick vom Individuum auf die Struktur. Arlie Hochschild11 hat gezeigt, wie „Gefühlsarbeit“ in modernen Dienstleistungs- und Care-Berufen zur Norm wird: Empathie als Leistungspflicht, häufig unsichtbar, oft geschlechtlich ungleich verteilt. Eva Illouz12 spricht vom „emotionalen Kapitalismus“, in dem Gefühle Ressource und Ware werden. In solchen Settings ist Burnout kein individuelles Versagen, sondern Systemeffekt. Zugleich operieren wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie, die das Belohnbare privilegiert: Empörung, Mitleid, Empathieschocks. Medientheoretikerinnen wie Zeynep Tufekci13 und James Williams14 zeigen, wie algorithmische Feeds unsere Aufmerksamkeit zerstückeln und damit auch kollektive Problemlösefähigkeit unterminieren. Wir konsumieren Leid schneller, als wir handeln können – eine Maschine für Ohnmacht.

Hinzu kommt die performative Seite: In bourdieuscher Sprache wird Empathie zu symbolischem Kapital15. Öffentliche Statements erzeugen moralisches Guthaben, ohne dass sich Strukturen ändern. Die Soziologie des „Virtue Signaling“ ist trivial, die Wirkung nicht: Enttäuschung, Zynismus, Lähmung. Luc Boltanski16 hat in „La souffrance à distance“ beschrieben, wie Distanz-Leid medienförmig wird und eine Politik des Mitleids begünstigt, die Fälle priorisiert und Strukturen vernachlässigt. In Krisen schließlich verbinden sich parochiale Empathie und Bedrohungsnarrative.

Mit René Girard17 (Sündenbockmechanismus) und C. G. Jung18 (kollektiver Schatten) lässt sich verstehen, wie Empathie nach innen die Schuldverlagerung nach außen moralisch auflädt. Das Ergebnis ist nicht selten Polarisierung im Namen des Mitfühlens.

Warum fühlt sich das für viele wie Lähmung an? Weil die Gleichung „mehr fühlen = besser handeln“ nicht aufgeht. Emotionale Empathie maximiert den Input – immer mehr Leid dringt in uns ein –, während die Handlungswege diffus bleiben. Daraus entsteht eine moralische Dissonanz: Wir wollen gerecht sein, haben aber endliche Ressourcen. Der Rückzug ist dann kein Charakterfehler, sondern eine nachvollziehbare Selbstschutzreaktion. Wer das anerkennt, muss Empathie nicht abwerten, sondern in etwas Übersetzbares verwandeln.

Die Alternative ist nicht Kälte, sondern gerichtetes Mitgefühl. Affektiv warm, kognitiv klar und sozial eingebettet. Im Kleinen beginnt es mit affektiver Hygiene: Im Moment der Überflutung hilft die Selbstbenennung – „das ist Empathieschmerz“ –, drei ruhige Atemzüge und die bewusste Ausrichtung auf Wohlwollen („Möge X Entlastung erfahren“). Genau diese Verschiebung vom Schmerz- in das Fürsorge-Netzwerk stützen die Arbeiten von Singer und Klimecki. Im Nächsten braucht es Prinzipien, die den Einzelfall-Sog relativieren: Fairness, Wirksamkeit, Nähe. So wird aus Blooms parochialer Empathie ein unparteiischeres Handeln. Andocken lässt sich das an eine nüchterne Wirksamkeitsorientierung in Philanthropie und Politik: erst Strukturen, dann Fälle – nicht umgekehrt.

Soziologisch gedacht heißt das außerdem: Gefühle sind Arbeit; also brauchen sie Arbeitsgestaltung. Rotierende Zuständigkeiten, Team-Debriefs, Supervision, Erholungszeiten – geteilte statt individualisierte Empathie. Und es heißt, Aufmerksamkeit hauszuhalten: Informationsdiäten, eine einfache Nah/Fern/Kaum-beeinflussbar-Triage, damit nicht jeder Alarm denselben Anteil Leben frisst. Schließlich lohnt der Blick nach innen: Kristin Neff19 zeigt, dass Selbstmitgefühl kein Narzissmus ist, sondern Burnout-Prävention. Wer freundlich mit sich und realistisch mit Grenzen ist, kann länger dabeibleiben – und bleibt anderen länger nützlich.

Vielleicht hilft am Ende ein einfaches Bild. Empathie ist kein Lichtschalter, sondern eher ein Mischpult. Drehen wir nur den „Schmerz“-Regler auf, übersteuert der Kanal; die Boxen brennen durch, bevor der Saal hört, was gespielt werden soll.

Eine erwachsene Ethik des Fühlens mischt Wohlwollen hoch, Verstehen präzise, Parteilichkeit gedämpft und Wirksamkeit klar. Die leitende Frage verschiebt sich damit von „Wer rührt mich heute an?“ zu „Was hilft jetzt – fair, wirksam, tragbar?“. Empathie bleibt dann, was sie sein kann: Türöffner. Die Arbeit im Raum erledigen Mitgefühl, Prinzipien und Strukturen – und genau sie verwandeln Ohnmacht zurück in Handlung.

Wie ein Schatten entsteht

Auch wenn die Schattenseite unseres Selbst unerwünscht oder verderbt erscheinen mag, ist sie dennoch ein Teil von uns. Wir können keinen Schatten nicht haben. Wir werden als Ganze geboren, mit all unseren potenziellen Eigenschaften, die in einem Topf vermischt sind. In dem Moment, in dem wir beginnen, mit der Welt in Kontakt zu treten, beginnt der Schattenbildungsprozess. Wir lernen, welche Verhaltensweisen und Gefühle in unserer Kultur akzeptabel sind, und versuchen, jene zu verdrängen, die es nicht sind.

Wie Robert Johnson20 in seinem Buch „Owning Your Own Shadow“ angemerkt hat, ist die Aufteilung unseres Selbst in unseren Schatten ein ziemlich willkürlicher Prozess. In manchen Kulturen gilt Individualismus als eine großartige Eigenschaft. Andere betonen die Bedeutung des Anpassens. Manche Kulturen preisen Künstler, andere preisen Männer der Wissenschaft. Es gibt viele solcher kulturellen Eigenheiten. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Ohne einen solchen Prozess für das Individuum gäbe es keine Kultur. Die Welt hätte vielleicht nicht einmal Zivilisation. Aber dieser Prozess hat die Tendenz, uns auf einen gefährlichen Pfad zu führen.

Moralische Ambivalenz

Wenn wir Eigenschaften in die Kategorie Schatten einsortieren, erklären die Welt und wir selbst, dass diese Dinge keinen Wert haben. Sie seien eher zu zerstören als zu untersuchen – in irgendeiner abstrakten, hohlen Wirklichkeit. Vielleicht stimmt das. Es wäre schön, wenn niemand die Fähigkeit zu Bösem oder Grausamkeit hätte. Aber so funktioniert die Menschheit einfach nicht. Wir werden immer einen Schatten haben. Diese Eigenschaften werden immer existieren. Egal, was wir tun: Wir alle haben egoistische Gedanken, grausame Ideen und herzlose Gefühle in uns. Ganz gleich, wie sehr wir diese Dinge für schädlich halten, selbst unsere liebsten Tugenden haben ihre Schattenseiten.

Johnson merkt an: „Demut kann uns übergehorsam machen und Berge an unterdrücktem Groll erzeugen. Sie kann auch einen performativen, scheinheiligen Zug in Bezug auf unsere Demut inspirieren.“ Ein Laster wie der Stolz gilt als etwas Schlechtes, aber Stolz kann uns auch dazu inspirieren, weiter zu greifen, über das hinauszuwachsen, was wir derzeit tun. Stolz kann uns sogar vor ungebührlichem Leid schützen. Konfrontiert mit Grausamkeit kann uns der Stolz sagen, dass wir eine solche Behandlung nicht verdienen. Darüber hinaus hat jede Handlung, die wir im Leben vollziehen, egal wie tugendhaft, irgendeine negative Auswirkung auf die Welt. Das ist der Schatten in der Praxis.

Abwägen, Opportunitätskosten

Ein Baby braucht Nahrung, und Nahrung ist gut. Doch um sie zu bekommen, schreit das Baby und nervt einen vollen Raum von Menschen. Wir stürzen uns in die Arbeit, um etwas Gutes zu schaffen oder zu tun, aber das geht auf Kosten anderer Teile unseres Lebens. Wir lieben einen Menschen und opfern damit Zeit mit anderen, die ebenfalls Liebe verdienen könnten. Wir spenden Geld, um den Regenwald zu retten, aber dann entscheiden wir uns, kein Geld zu spenden, um hungernde Kinder zu ernähren. Wenn eine Künstler:in etwas Dunkles schafft, ist sie pessimistisch und bringt Schmerz in die Welt. Vielleicht ist das schlecht, aber wenn eine Künstler:in etwas Leichtes und Heiteres schafft, schiebt sie wichtige, schmerzliche Wahrheiten beiseite, die die Menschheit sicherlich anerkennen sollte. Auch das ist etwas Schlechtes.

All dies existiert in Proportion. Je größer das Werk oder die Tat, desto länger sein Schatten. Je mehr Energie wir in A stecken, desto mehr vernachlässigen wir B. Je freundlicher wir zu Person Y sind, desto weniger Freundlichkeit geben wir Person X. Das ist eine schwierige Wahrheit, weil sie eine ist, der wir uns nicht einfach entziehen können. Stell wir uns vor, jemand versucht das. Eine Person beschließt, im Leben absolut nichts zu tun, aus Angst vor den negativen Folgen selbst der freundlichsten Taten. Die Person verbringt jede Minute ihrer achtzig-irgendwas Jahre damit, eine weiße Wand in Untätigkeit anzustarren. Nun, auch sie wirft einen Schatten. Vielleicht schützt sie die Welt vor ihrer potenziellen Grausamkeit, aber sie verweigert der Welt auch ihre Freundlichkeit. Sie hält ihre Gaben im Winterschlaf und tut durch diese Untätigkeit einen Bärendienst.

Der Schatten existiert auch außerhalb des Individuums. Es gibt einen kollektiven Schatten. Die Gesellschaft ist fortgeschritten. Die Technologie hat uns in so vieler Hinsicht geholfen und dabei so vieles zerstört. Nützliche Technologie gibt es zuhauf, aber gegen alle lassen sich Argumente finden: Ressourcenverbrauch, Ablenkung von anderen Anliegen usw. Wir leben in einer Ära des großen Friedens, aber mit diesem Frieden sind auch wirtschaftliche Dominanz und horrende Wohlstandsgefälle zwischen entwickelten und kleineren Nationen gewachsen. Die Frage lautet also nicht: Wie zerstören wir diese Schatten? Sondern: Was tun wir mit ihnen, da sie ein grundlegender Teil unserer kollektiven und individuellen Existenz sind?

Verdrängung und Schattenprojektion

Leider ist die häufigste Herangehensweise Verdrängung. Die aberwitzige Idee, dass wir uns einfach nicht mit unseren unerwünschten Eigenschaften auseinandersetzen und sie dadurch eliminieren können. Natürlich hat dieser Weg Konsequenzen. Eine der häufigsten ist die Schattenprojektion. Das geschieht, wenn wir, anstatt die viel härtere, stressigere Arbeit zu leisten, sie in uns selbst zu erkennen, andere zwingen, das Gewicht unseres Schattens zu tragen.

Auf individueller Ebene laben wir uns am Leid anderer. Wir sehnen uns nach gewalttätigen Medien oder Nachrichten, die uns für sich genommen nichts nutzen, außer dass sie uns angeblich einen Ort geben, wohin wir unseren Schatten richten können. Das mag harmlos erscheinen, aber es befriedigt den Schatten nicht wirklich. Stattdessen ködert es den Schatten und ermutigt uns, diese schnellen Dosen menschlichen Leids zu suchen. Wenn er verdrängt ist, schlägt unser Schatten auch um sich. Wir sagen Dinge, die wir nicht meinen. Wir verfallen in Wutanfälle. Wir greifen unbedacht andere Menschen an – etwas, das wir im Allgemeinen sehr schnell bereuen.

Eltern können ihren Schatten auf ihre Kinder legen – durch emotionale oder körperliche Gewalt – und so den Samen desselben Verhaltens säen, wenn das Kind heranwächst. Das Tückische ist: Des einen Menschen Schatten ist wie Feuer, des nächsten wie Benzin. Wenn wir unseren Schatten auf einen anderen Menschen schütten, entzündet sich auch seiner, und so kann Konflikt überhand nehmen.

Betrachte zwei Erwachsene, die in einen Streit geraten. Es ist fast universell wahr, dass keiner dieser Menschen völlig vernünftig ist. Es ist ein Fall von schlechter Beziehung zu ihrem eigenen Schatten. Wir sehen unseren verdrängten Schatten auch überall – außer in uns selbst. Wir nehmen die Eigenschaften, die wir an anderen am meisten hassen, besonders wahr und hegen ihnen gegenüber Groll. Das ist unglücklich. Vielleicht entscheiden wir uns, eine positive Beziehung aufgrund von nur ein oder zwei ziemlich kleinen Beobachtungen abzulehnen. Aber die Eigenschaften, die wir an anderen nicht mögen, finden wir genau deshalb widerlich, weil wir wissen, dass wir sie selbst besitzen.

Wenn wir diese unerwünschten Eigenschaften sehen, erinnert uns das unangenehm daran, dass auch wir ähnliche Qualitäten irgendwo versteckt haben. Es ist viel einfacher, die Quellen dieser Erinnerungen abzuweisen, als die dunkleren Seiten von uns selbst zu untersuchen.

Es gibt zwei breitere, großskalige Konsequenzen einer Bevölkerung, die den Schatten verdrängt. Wir legen unsere Schatten auf andere Menschen, sogar auf Gruppen von Menschen. Die Handlungen einer Nation oder Bevölkerung haben einige unerwünschte Folgen. Statt Selbstprüfung sucht diese Bevölkerung andere, die sie verurteilen kann. Anstatt sich mit der eigenen Dunkelheit auseinanderzusetzen, lädt sie sie anderen auf und verursacht Leid. Die Beispiele dafür sind fast endlos: Nazis und Juden, Katholiken und Protestanten, Weiße und Schwarze, Männer und Frauen. Diese Tendenz spiegelt unsere individuelle Schattenprojektion wider. Wenn wir auf jemanden losgehen, wissen wir, dass es der falsche Weg ist. Aber unsere Verdrängung bringt uns dazu, unsere Werte und kohärenteren Gedanken zu übersteuern. Wenn eine Bevölkerung einem anderen Kollektiv Leid zufügt, wissen sie wahrscheinlich alle individuell, dass es falsch ist, jemanden leiden zu lassen. Aber ihre Schattenprojektion überlagert dieses Wissen.

Wenn wir also unsere Schatten verdrängen, landen wir bei einem oder beidem von zwei Dingen. Auf individueller Ebene geben wir unsere Verantwortung für uns selbst ab und verweigern uns die Chance zu verstehen, wer wir sind, und uns einem harmonischen Leben zu nähern. In größerer Form verüben wir Gewalt und Hass auf die Welt, die diese Last nicht verdient.

Wir betrachten uns gerne – wie Robert Johnson anmerkt – als zwei Teile eines Ganzen in Konflikt. Wir sind gut und schlecht, und wir müssen danach streben, dass das Gute das Böse besiegt. Diese Idee ist uns endlos eingehämmert worden – von klassischen und zeitgenössischen Medien. Aber wir können diese angeblich schlechten Eigenschaften, unseren Schatten, nicht wirklich eliminieren. Das bestmögliche Szenario, das einzige Ende, wenn wir uns in diesem ständigen Konflikt sehen, ist ein ewiger Krieg.

Den Drachen pflegen statt töten

Was also können wir stattdessen tun? Wie Johnson in seinem Buch anmerkt, musste der mittelalterliche Held seine Drachen erschlagen. Doch unser Schatten ist eine Art Drache, der nicht erschlagen werden kann. Also muss der moderne Mensch ihn annehmen, sich um ihn kümmern, ihn sogar nähren, damit er bewohnbar bleibt. Natürlich ist der erste Schritt dazu einfach zu wissen, dass der Drache existiert. Wo wäre unser mittelalterlicher Ritter, ohne überhaupt etwas vom Drachen in der Höhle zu wissen?

Wir müssen verstehen, dass der Schatten nicht schlecht ist. Im Gegenteil, er ist großartig. Er ist eine tiefe Quelle der Wahrheit. Er ist das Nächste an unserem wahren Selbst, das wir haben. Er ist wie ein Textmarker für die Seele. Gegensätze rechtfertigen einander. Denke an Tag ohne Nacht, Glück ohne Freude, Arbeit ohne Muße. All diese Dinge werden ohne ihre Gegenstücke bedeutungslos. Warum sollte das nicht auf uns selbst zutreffen?

Angenommen, jemand hält sich für freundlich, aber sein Schatten präsentiert ihm oft boshafte oder grausame Gedanken. Wie Johnson anmerkt, sind wir sehr schnell dabei, das als bloßen Widerspruch abzutun – gegensätzliche Kräfte. Aber Widerspruch ist eine Sackgasse. Er ist nicht produktiv. Er ist ein Schlussstrich. Stattdessen können wir diese gegensätzlichen Qualitäten als paradox betrachten. Als Paradoxien scheinen sie auf den ersten Blick bedeutungslos, sind in Wahrheit aber eine Wiese der Nahrung. Diese Art von Idee ist schwer zu verstehen. Es ist ziemlich einfach, einfach zu behaupten, dass wir in irgendeiner Weise im Krieg sind. Aber es ist viel herausfordernder zu erkennen, dass jede Seite dieses Konflikts wichtig und bedeutsam ist.

In Wahrheit sind es diese Paradoxien, die uns ganz und gut machen. Ein Mensch ist nicht freundlich, weil er keine grausamen Gedanken hat. Er ist freundlich, weil er beschließt, auf seine freundlichen Gedanken zu handeln. Ein Mensch ist gut, weil er böse sein könnte. Hier liegt das Gold des Schattens: in der Ermöglichung unserer Fähigkeit zu Güte und Positivität und darin, dass der bloße Begriff von Gutheit überhaupt existieren kann. Vielleicht leider ist dies auch der Punkt, an dem die wahrhaft paradoxe Natur des Schattens zum Tragen kommt. Eigenschaften, die wir als schlecht ansehen, sollten nicht einfach von denen, die wir als gut ansehen, ausgemerzt werden. Es ist gut zu gewinnen, aber es ist auch gut zu verlieren. Es ist gut, Ressourcen anzuhäufen, aber es ist auch gut, Bedürftigen zu spenden. Es ist positiv, hart zu arbeiten, aber es ist auch wichtig, faul zu sein.

Darum geht es beim Schatten auf seiner grundlegendsten Ebene: um die Umdeutung der Essenz dessen, wie wir unsere Gedanken und uns selbst kategorisieren; darum, Dualität hinter uns zu lassen und stattdessen zu bedenken, dass all unsere Gefühle in einem großen Pool existieren, von denen keines „wahrer“ ist als ein anderes. Mit dem Schatten zu leben, ist eine schwierige Reise. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und wenn wir tiefer in vielleicht die intensivste Empfindung der Menschheit blicken, finden wir, wo eine Schwierigkeit liegen mag.

Liebe als Projektion

Jungs Idee des Schattens entwickelte sich im Laufe seines Lebens. In ihren frühesten Stadien war der Schatten nicht nur unsere unerwünschten Eigenschaften. Er war alles, was im Unbewussten gehalten wird. Das, was wir fühlen oder begehren oder wertschätzen, dessen wir uns nicht bewusst sind. Wenn wir diese Idee des Schattenbegriffs in Jungs früher Interpretation festhalten, finden wir, dass sie auf die profundeste aller menschlichen Emotionen zutrifft: die Liebe.

Das ist nicht nur die romantische Liebe zu einer Person. Es kann auch ein Hobby, ein Ort, ein Job oder irgendetwas sein, in das ein Mensch sich verliebt. Wenn wir uns in dieses Ding oder diese Person verlieben, projizieren wir ein Gottesbild auf sie. Nicht den christlichen Gott natürlich, sondern unsere idealste Vorstellung irgendeines Wesens, das wir uns je ausmalen könnten. Diese Art von Perfektion findet sich in unserem Schatten-Selbst.

Typischerweise gehen wir nicht mit einer Checkliste durch die Welt, was ein Ding oder eine Person haben muss, damit wir uns in sie verlieben. Stattdessen fallen wir in die Liebe – basierend auf einem komplizierteren Cocktail, der aus unserem Unbewussten stammt. Menschen planen nicht, sich zu verlieben. Es geschieht einfach.

Wenn wir uns verlieben, können wir eine enorme Last auf dieses Ding, diesen Ort oder diese Person heben. Wir erklären, dass es oder sie zu unserer Inspiration geworden ist, zu unserem Lebensgrund, zur buchstäblichen Lokomotive unserer Seelen. Unser ganzes Leben bislang wurde angetrieben durch unsere eigenen geistigen und seelischen Regungen. Doch jetzt erwarten wir das von einem anderen Wesen. Das ist gefährlich und sogar grausam, denn diese Liebe basiert nicht auf dem wahren Gegenstand unserer Liebe. Stattdessen ist es die Projektion unseres Gottesbildes auf diese Person, diesen Ort oder dieses Ding. Zu oft verlieben wir uns nicht in ein Subjekt, sondern in unsere Idee davon, unsere Interpretation davon. Für eine Zeit mag das funktionieren, aber es ist nicht stabil oder nachhaltig.

Stell dir jemanden vor, der Urlaub in einem karibischen Paradies macht. Innerhalb weniger Tage verliebt sich die Person unsterblich in diesen Ort und beschließt daher, dauerhaft dorthin zu ziehen. Wenn die Person ankommt, ist dieses Verliebtsein glühend, und das Individuum ist in dieses intensive Gefühl eingetaucht. Doch Tage vergehen, dann Wochen, dann Monate. Der Alltagstrott beginnt aufzutauchen. Diese brütend heißen Sommer erweisen sich als unerträglich. Die Insellage bedeutet, dass Lebensmittel und Grundbedarfsgüter exponentiell teurer sind als im vorherigen Zuhause. Ein Mangel an Infrastruktur macht selbst die banalsten Erledigungen zu Prüfungen, und kleine Notfälle werden gefährlich. Plötzlich inspiriert uns dieses karibische Paradies nicht mehr. Es ist nicht die Lokomotive unserer Seele. Es ist stattdessen der Gegenstand unserer Verachtung und ständigen Verärgerung. Wie Robert Johnson nahelegt, haben wir eine enorme Menge an Macht und Verantwortung in etwas gelegt, das sie unmöglich tragen kann. Das Ergebnis ist eine absolute Katastrophe, die die Liebe zerstört, die wir einst empfanden. Wenn dieser geliebte Ort stattdessen eine Person ist, kann unser Gottesbild, unsere himmlische Liebe, nun sogar diese Person zerstören.

Also müssen wir – wie mit allem, was in den Schatten fällt – diese Liebe betrachten, erwägen und ehrlich damit umgehen. Sie ist nicht ungültig, noch ist sie grundsätzlich schlecht. Aber wir müssen wissen, was wir damit tun, wie wir sie auf eine Weise handhaben, die nachhaltig ist – auch wenn das vielleicht nicht so glamourös wirkt wie eine spontane Romanze. Anstatt unser Gottesbild auf den Gegenstand unserer Liebe zu projizieren, sollten wir versuchen, dieses Subjekt ehrlich zu verstehen. Wir müssen seine wahre Identität anerkennen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was es wirklich ist, nicht was unser Schatten behauptet, dass es sei.

Das alles ist schön und gut, aber bisher haben wir nicht genau bestimmt, wie man den eigenen Schatten wirklich bändigt. Denn der wahre Schlüssel zum Verstehen und Leben mit dem Schatten ist Teil eines viel größeren Bildes. Eines von Jungs Kernprinzipien war die Individuation. Das ist eine enorm komplexe Idee, aber kurz gesagt ist Individuation der Prozess, in dem ein Mensch die vielen Aspekte des Geistes zu einem vollständigen, ausgewogenen und ehrlichen Menschen synthetisiert.

Wir sollten auch verstehen, was Individuation nicht ist. Sie ist nicht die Ablehnung aller äußeren Kräfte, sondern das Wissen, was mit ihnen zu tun ist. Sie ist nicht das Ausleben all seiner Impulse, sondern das Verstehen, warum sie auftreten. Der Individuationsprozess sollte nicht mit eher oberflächlichen Konzepten der Selbsthilfe verwechselt werden. Durch Individuation, so Autor Bud Harris21, versucht der Mensch nicht, einfach nur mehr positive Gedanken zu haben oder eine selbst diagnostizierte Unrichtigkeit zu beheben und dann mit dem Leben fortzufahren. Individuation bedeutet wirklich, sinnhaft man selbst zu sein. Sie ist zugleich Transformation und ein nie endender Prozess. Wir sind für immer Raupen, für immer verpuppte und für immer Schmetterlinge – alles zugleich.

Frühe Prägungen, spätere Implosionen

In unserer frühen Kindheit beginnen wir, Entscheidungen zu treffen und Werte zu bilden. Wir kommen wissentlich oder unwissentlich zu Schlussfolgerungen darüber, wer wir sein sollten, wie wir durchs Leben gehen sollten und wonach wir streben sollten. Das beinhaltet oft, bestimmte Eigenschaften zu umarmen und andere zu zerstören. Dagegen können wir nicht viel tun. Prägejahre sind Prägejahre. Doch wenn wir weiter in unser Leben vordringen, wird klar, dass dieser Prozess, der so früh stattgefunden hat, ein Problem ist. Wir haben Schlussfolgerungen über uns selbst und unser Leben gezogen, bevor unser Selbst gelebt hat.

Stell dir vor, jemand sagt dir, du sollst dich für eine Wanderung in einem fernen Land bereitmachen. Deine erste Frage wäre natürlich: „Wo ist dieses Land? Wie ist das Wetter? Wandern wir in den Bergen der Appalachen, den verschneiten Wäldern Schwedens, der Savanne Afrikas?“ Die Person verweigert jede Antwort, informiert dich aber, dass du dich trotzdem für die Wanderung packen sollst. Natürlich wäre das Ergebnis katastrophal. Das ist ein Mikrokosmos für unser Leben, dafür, dass so viel unserer Entwicklung stattfindet, bevor wir auch nur irgendeinen Teil der Welt wirklich erlebt haben.

So implodiert das früher oder später alles. Das kann sich auf viele Arten äußern. Vielleicht durchlebt jemand eine Midlife-Crisis, oder eine Person mag das Gefühl haben, alles zu haben – Geld, Familie, Karriere usw. – und fühlt sich dennoch zutiefst unglücklich. Ein:e Hochschulabsolvent:in erhält den Abschluss und steigt ins Berufsleben ein, nur um sich über die eigenen Entscheidungen enorm unzufrieden zu fühlen. Entscheidungen, von denen die Welt sagte, sie seien objektiv richtig. Soweit ich das sehe, hat in all diesen Fällen diese Person absolut nichts falsch gemacht. Sie hat einfach gelebt. Sie hat ihr ehrliches Bestes gegeben. Doch plötzlich existiert das Individuum in einem Zustand reinen Konflikts, des Krieges. Das ist ein Zustand enormen Ungleichgewichts. Genau dieser Zustand erinnert uns an den Wert der Individuation.

Anatomie der Individuation

Leider hat dieser Prozess keinen vorschreibenden Schritt-für-Schritt-Ablauf. Er ist viel zu komplex und subjektiv. Aber die Individuation hat eine Anatomie. Ein entscheidender Teil der Individuation ist, sich voll auf das Leben einzulassen. Das ist gewiss eine vage Vorstellung, aber sie ist bedeutsam. Wir müssen all das suchen, was das Leben zu bieten hat – nicht nur das, was unser Ich, unsere Persona zuvor als begehrenswert eingestuft hat.

Oft sind jene Dinge begehrenswert, weil sie irgendeine wahrgenommene Form von Streit oder Schlechtem eliminieren. Doch wir müssen verstehen, dass Niederlage, Leid und Scheitern wesentliche Teile der menschlichen Existenz sind. Sie sind notwendig, um ein volles Leben zu führen. Die Dinge, zu denen uns unser Ich und unsere Persona neigen lassen, lassen sich oft als falsches Tun kategorisieren. Wie Harris bemerkt hat, ist das das Verfolgen von Dingen, die wirklich fruchtlos sind. Freizeit ist gewiss wichtig. Freizeit hat enormen Wert. Aber falsches Tun sind jene Aktivitäten, die den Erwartungen anderer entsprechen oder unseren früheren vorgefassten Vorstellungen davon, was uns glücklich machen könnte. Sie können auch in Form schneller Selbsthilfe-Lösungen auftreten. Dieses falsche Tun sind die hohlen Errungenschaften, die uns typischerweise überhaupt erst an den Punkt des Konflikts gebracht haben.

Kontrolle vs. Akzeptanz

Dieses falsche Tun bildet eine begrenzte Idee vom Leben, die auf Kontrolle basiert. Diese begrenzte Idee sagt uns, wir könnten unsere Emotionen, Stimmungen und unser Leben einfach kontrollieren, indem wir kohärente, rationale Entscheidungen treffen. Wir finden diese kontrollbasierte Ideologie in vielen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklungs-Medien: Selbsthilfebücher, Gurus, sogar scheinbar mystischere Ideen wie Manifestation lehren, dass wir die Welt um uns herum kontrollieren und zu unseren Bedürfnissen formen können. Aber das Leben ist nicht so einfach.

Menschsein ist nicht so einfach.

Wir dürfen die Macht der einfachen Akzeptanz nicht vergessen. Wir können Ja sagen zu unseren Gefühlen, Gedanken und sogar Umständen. Wir können mit der Welt und mit uns selbst arbeiten, statt einen endlosen, nicht zu gewinnenden Krieg zu führen. Wir können jene Winde unseres Lebens annehmen, umarmen und nutzen, die uns über das Meer treiben.

Um dies zu tun, müssen wir einfach nach Hause zurückkehren. Wir müssen verstehen, dass wie Pflanzen aus ihren Wurzeln wachsen, auch wir aus unserem ursprünglichsten Selbst wachsen und uns entfalten. Diese Vorstellung ist schwierig, weil sie recht abstrakt ist. Sie ist enorm subjektiv. Anders als Sechs-Schritte-Protokolle erfordert das Kennenlernen seiner selbst einen lebenslangen Prozess intensiver seelischer Arbeit. Ein entscheidender Teil dieser Arbeit ist das Demontieren jener Dinge, bei denen du dir so sicher bist.

Eltern, „kulturelle Eltern“ und Prägungen

Überlege zuerst: Woran bist du gebunden? Sind es die Werte, die dir deine Eltern eingeprägt haben? So gut gemeint und nicht immer fehlgeleitet sie sind – diese Dinge können zu Problemen werden, wenn sie einem Menschen eingeprägt werden. Deine Eltern stammen aus einer anderen Zeit, einer anderen Generation, und am grundlegendsten sind sie einfach nicht du. Wir haben außerdem, was Harris „kulturelle Eltern“ nennt. Das sind jene Werte und Wünsche, die eine Kultur einem Menschen einprägt. Auch diese sind nicht immer völlig nutzlos. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass sie mit unseren individuellen Wünschen und Werten übereinstimmen.

Menschen wollen glücklich sein, und wir wollen geliebt werden. Wieder einmal haben wir lohnende Bestrebungen, die uns paradoxerweise in die Irre führen können. Während wir nach Glück streben, begehen wir das Unrecht, die wahre Realität unserer Erfahrungen zu ignorieren. Wir lehnen Gefühle der Niederlage, des Schreckens, des Schmerzes und des Leidens ab. Aber wir müssen diese Dinge annehmen, wenn wir verstehen wollen, wer wir wirklich sind. Wenn wir sehen wollen, wozu wir in unseren dunkelsten Stunden fähig sind, dann ist es durch dieses Verstehen, dass wir Scheitern nicht als Aus-der-Bahn-Werfen sehen, sondern als Chance, was wir leisten können.

Wir können unsere Schmerzen und unsere Dunkelheit erkennen und somit, dass wir sie überwunden haben. Wir haben das vielleicht mit Hilfe einiger Menschen geschafft. Wir haben Schwierigkeiten überwunden durch die unglaubliche Unterstützung und Fähigkeit, die wir in uns tragen. Selbst die schlechtesten Impulse können wiederum einen Wert haben. Grausamkeit und Rache können der Wunsch sein, für sich selbst einzustehen oder mutig nach einer Überzeugung zu handeln. Gier kann die Suche nach der Verbesserung des eigenen Lebens sein.

Die Idee, geliebt zu werden, ist eine Form von Abhängigkeit. Wir denken, dass wir, um geliebt zu werden, akzeptiert und verstanden sein müssen.

Aber das ist nur unsere Idealisierung von Liebe.

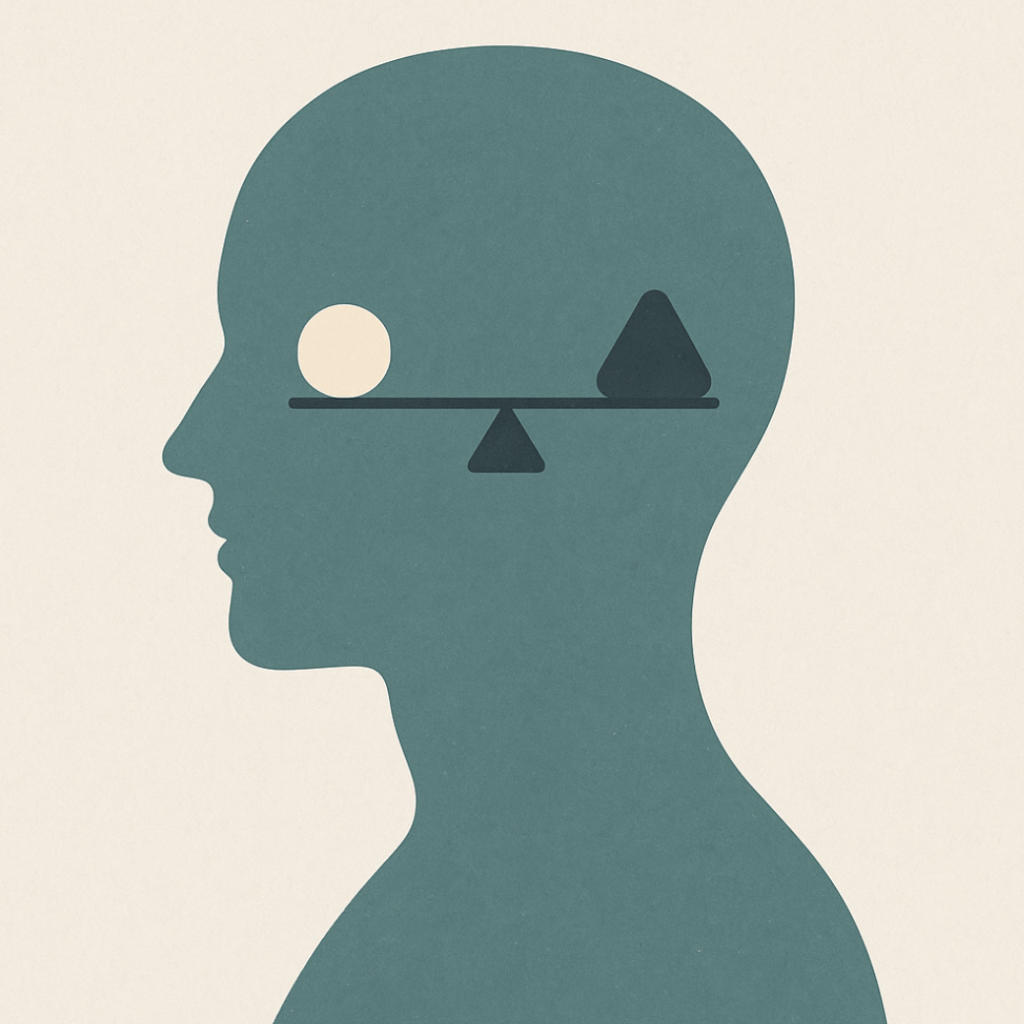

Stattdessen wäre es vielleicht besser, nicht einem fiktionalen Ideal nachzujagen, sondern einer realen, ganzen Vision von Liebe. Manche Menschen werden uns ablehnen oder nicht mögen – aufgrund von Eigenschaften, die wir haben. Und das ist völlig in Ordnung. Indem wir uns selbst kennen, können wir eine wahrere Form der zwischenmenschlichen Verbindung finden – der Liebe selbst. Eine, die tiefe Wurzeln in einem ganzen, ausgewogenen Individuum hat. Schließlich ist es besser, für das geliebt zu werden, was du bist, als für das, was du vorgibst zu sein. Wir müssen verstehen, dass wir nicht versuchen, einen Konflikt zu gewinnen, sondern Gleichgewicht zu finden. Stell dir – wie Johnson es vorschlägt – deine Seele als eine Wippe vor. All unsere Eigenschaften existieren auf der Wippe, und keine davon kann entfernt werden. Was also ist zu tun? Nun, wir müssen jedes Element gleichmäßig verteilen und pflegen und alles an seinen Platz bringen, damit die Wippe im Gleichgewicht bleibt. Das Ideal für unsere Wippe ist kein schiefes, unbewegliches Stadium, sondern ein perfektes Gleichgewicht. Indem wir mit unseren Schatten sprechen, über sie meditieren und sie nähren, können wir dieses Gleichgewicht erreichen.

„Dunkelheit“ ist kein Makel

Mit Sicherheit werden wir kein wahres Unheil darin finden, über Schmerz zu sprechen; vielmehr liegt die Katastrophe in der kompletten Ablehnung desselben. Sowohl die weitesten als auch die individuellsten Formen der Menschheit schulden sich selbst vieles, und darunter ist das Gleichgewicht. Leider kann ich dir als Individuum nicht sagen, wie du dieses Gleichgewicht in irgendeiner Art von Schritt-für-Schritt-Methode findest. Niemand kann das. Wenn solche Probleme so einfache Antworten hätten, wären sie keine Probleme.

Was mich betrifft: Ich bin Meilen davon entfernt, das große Gleichgewicht zu erreichen. Aber eines kann ich sagen: Bei den Menschen, die uns wichtig sind, sollten wir bereit sein, ihre Fehler zu akzeptieren und mit ihnen umzugehen – und umgekehrt. Es wirkt seltsam, dass wir uns selbst nicht dieselbe Freundlichkeit entgegenbringen würden.

Genau hier beginnt die Schieflage: Wir verlangen vom Anderen, uns „perfekt“ zu fühlen, statt uns gemeinsam tragfähig zu machen.

Die gegenwärtige Kultur der Beziehungssuche suggeriert beispielsweise Reibungslosigkeit. Algorithmen versprechen Passung, Profile liefern polierte Vorwände von Ganzheit. In diesem Setting wird Empathie leicht zu einer stillen Pflicht: Wer mich „wirklich liebt“, soll mich fühlen, bevor ich spreche. Das macht Empathie zu einem Mind-Reading-Test – und den Partner zum potenziellen Versager. Wir verwechseln Nähe mit Gedankenleserei. Aus Liebe wird Prüfung: „Wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, was ich brauche.“ Das ist nicht romantisch, sondern unpraktisch und unfair. Denn echte Nähe entsteht nicht aus makelloser Vorahnung, sondern aus gesprochenen Bedürfnissen und geübter Kooperationsfähigkeit.

Ungefilterte Empathie kippt im Paar zudem leicht in Verschmelzung. Ich spiegele dein Leid so stark, dass ich meins nicht mehr spüre. Ich sage Treffen ab, trage Termine um, höre auf, Grenzen zu spüren – bis nur noch Gereiztheit übrig bleibt. Dann wirkt Empathie wie ein Bumerang: Erst rettend gemeint, am Ende trennend. Das Gegenmittel ist nicht Kälte, sondern eine kleine Verschiebung: vom Mitleiden zum Mitgefühl. Mitleiden repliziert Schmerz, Mitgefühl behält Handlungsfähigkeit. Im Alltag klingt das unspektakulär: „Ich sehe, dass es dir schwerfällt. Was hilft dir jetzt mehr: zuhören, Ideen sammeln oder Raum?“ Und ebenso: „Ich möchte für dich da sein – ich habe heute eine Stunde gute Energie, danach brauche ich Pause.“ Solche Sätze sind keine Distanz, sondern Vertrauen in die Beziehung: Wir dürfen beide da sein.

Der Mythos vom „perfect match“ macht uns auch ungeduldig mit dem Unfertigen. Kleine Schatten – Eigensinn, Müdigkeit, Missverständnisse – erscheinen wie Beweise gegen die Passung. Wir swipen weiter, statt zu reparieren.

Beziehungen unterscheiden sich weniger in der Abwesenheit von Konflikten als in der Fähigkeit zur Reparatur.

Wer Kompatibilität überschätzt, unterschätzt Kooperation. Wer dem Gefühl absolute Autorität gibt, vergisst die Praxis: wöchentliche Mini-Gespräche ohne Agenda, die Fähigkeit, eine Sache zum zweiten Mal ruhig zu klären, und das Ritual, ein Missverständnis als Missverständnis zu benennen – nicht als Charakterfehler. „Ich habe dich so verstanden, dass… Habe ich dich verfehlt?“ Dieser eine Satz erspart Wochen innerer Prozesse.

Empathie wird außerdem moralisch überheblich, wenn sie zur Währung wird: Ich fühle „richtiger“, also liebe ich besser. Daraus entstehen stille Hierarchien in Beziehungen. Wer gerade stärker mitempfindet, wähnt sich auf der höheren moralischen Stufe; wer Grenzen setzt, gilt als kalt. Doch Grenzen sind keine Mauern, sondern Tragpfeiler. Eine Beziehung, in der niemand „Nein“ sagen darf, wird unweigerlich zynisch. Freundlichkeit ohne Grenzen ist Selbstverrat; Grenzen ohne Freundlichkeit sind Macht. Wir brauchen beides, bewusst gemischt.

Und dann die Idealisierung von Romantik: Wir glauben, Liebe müsse alles heilen – auch den Unfrieden mit uns selbst. So laden wir unsere Partner mit Gott-Projektionen auf und wundern uns über ihren Zusammenbruch. Ein „perfect match“ soll nicht nur kompatibel sein, sondern uns erlösen. Wenn er das nicht kann, wird Empathie zur Anklage: „Ich trage so viel mit – warum fühlst du mich nicht?“ Der Ausweg ist ernüchternd und mild zugleich: Den anderen als Menschen anerkennen, der uns wichtig ist, aber uns nicht ersetzen kann. Und sich selbst nicht als Heilsbringer inszenieren, sondern als Gegenüber mit einer zumutbaren Lastfähigkeit.

Praktisch heißt das: Empathie dosieren und binden. Dosieren – weil wir tragfähig bleiben wollen. Binden – an Prinzipien, die der Beziehung guttun: Fairness (beide zählen), Wirksamkeit (was hilft wirklich), Nähe mit Ankündigung („Ich bin heute kurz angebunden – lass uns morgen weitersprechen“). Ein „gutes genug“ an Übereinstimmung reicht; die Kunst liegt im gemeinsamen Nachjustieren. Perfekt ist kein Zustand, sondern die falsche Frage.

Es ist besser, ein ganzes, widersprüchliches Wesen zu sein, als eine liebenswerte Täuschung.

Liebe hält das aus. Sie verlangt nicht, dass wir heller werden, sondern wahrer. Der Schatten ist kein Makel; er ist das Gewicht, das die Wippe zur Ruhe bringt. Und Empathie? Sie bleibt der erste Schritt, nicht der letzte: Sie öffnet die Tür, doch hindurch gehen wir mit Mitgefühl. Vielleicht ist das die bescheidenste Form von Mut: das eigene Herz nicht größer zu machen, sondern tragfähiger.

Hinterlasse einen Kommentar